Sumber Gambar: AAUW

Selayang Pandang Polemik Keberagaman Gender

Potret keberagaman masa kini, tidak hanya pada persoalan agama saja. Keberagaman begitu luas diartikan dalam hubungan-hubungan antar manusia. Kita akan menemukan banyak hal tentang bagaimana merawat keberagaman hingga deretan rasa resistensi terhadap keberagaman itu sendiri. Mari melihat keluar, selayang pandang relasi manusia terhadap sesama, hingga sederet problem mengenai isu-isu yang kontroversial yang sangat kompleks tentang keberagaman gender. Ya, saya akan mengulas bagaimana keberagaman gender menjadi suatu tekanan bagi kelompok minoritas. Isu tetang minoritas ini, banyak mengurai ketabuhan yang kerap didikte dalam bayangan tentang identitas gender, hingga imajinasi yang menyeruak tentang heteronormativitas sebagai konsep yang homogen, yang dianggap normal dalam relasi manusia.

Konsekuensi-konsekuensi diatas, menjadi penerimaan wajib bagi mereka yang mengidentifikasi diri sebagai gender ketiga. Pun, yang dimaksud dengan gender ketiga seharusnya membuka aspek pengetahuan dan proyeksi imajinasi kita tentang kemanusiaan dan hubungan manusia itu sendiri. Masyarakat Indonesia, sangat merasa ideal dengan padanan feminin maskulin, dibandingkan penyebutan lainnya, misalnya pernikahan sesama jenis, atau homoseksual, kata-kata ini bisa bermuara kepada kebencian akibat homofobik hingga intoleransi dari masyarakat. Heteroseksual misalnya, dianggap sebagai sebuah kenormalan dibandingan dengan homoseksual yang diyakini sebagai sebuah penyimpangan.

Di Indonesia, historis keberagaman gender sudah ada sejak puluhan tahun lamanya, yakni dalam masyarakat Bugis, ada lima ragam gender yaitu; Lelaki (oroane), Perempuan (makunrai), sementara perempuan yang secara tradisional mengambil peran gender sebagai laki-laki, disebut calalai dan laki-laki yang berpenampilan sebagai perempuan dan secara tradisional mengambil peran gender sebagai perempuan disebut calabai. Gender kelima, yaitu Bissu yang berperan sebagai penasehat, pengabdi dan penjaga arajang atau benda pusaka, Bissu tidak dianggap sebagai perempuan atau laki-laki, Bissu mewakili semua spektrum gender. Kelima ragam gender ini mengekspresikan identitasnya masing-masing. Sama halnya, di Toraja mengakui adanya gender ketiga yang disebut dengan “Burake Tambolang” atau pria yang berpakaian sebagai seorang Wanita.

Namun keberagaman gender di Bugis ini, mulai mengalami pergolakan saat masuknya agama islam pada abad ke 17 didalam masyarakat. Ketika puritanisme berkembang dalam masyarakat, ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan keberagaman gender, dan tentu akan menutup ruang atas identitas mereka. Wajah puritanisme ini sangat mengancam masa depan kaum LGBT. Disisi lain, representasi masyarakat Bugis dan Toraja perlu diakui sebagai bagian dari keragaman gender nusantara, yang sudah ada sejak lama. Kehidupan masyarakat Bugis dan Toraja adalah lensa keberagaman yang harus membuka mata kita terhadap sejarah yang juga menjadi bagian terpenting dari atensi kita terhadap pengabaian hak asasi manusia selama ini.

Banyak dari kelompok LGBT mengalami persekusi, pembunuhan, penggerebekan, kawin paksa, hingga kekerasan seksual, seperti perkosaan korektif (corrective rape). Di masa orde baru, sebuah operasi taubat dilakukan dan para Bissu dipaksa meninggalkan agama yang mereka yakini. Hal-hal ini berakar dari mayoritas yang memilih kompak memproyeksi pemahaman tentang ujaran kebencian hingga narasi penyimpangan, yang diasosiasikan dengan tindakan amoral, sumber penyakit, hingga penyimpangan seksual.

Orientasi seksual hingga identitas gender seseorang kerap menjadi pertentangan. Sebuah keberagaman yang dijadikan sumber kebencian, diskriminasi hingga stigma bagi kelompok minoritas. Minoritas ini juga sebagai narasi yang dipakai untuk memproduksi cara pandang. Bagi saya, ini sebagai “label” yang disematkan pada kelompok tertentu, dan diurai menjadi sebuah pemaknaan akan intoleransi. Penyematan dan stigma pada kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai lesbian, gay, biseksual, dan transgender menjadikan konformitas dalam kehidupan sosial masyarakat. “Mereka” dianggap yang “liyan” dan terpaksa mengikuti norma sosial yang berlaku demi terlihat ideal atas ekspektasi masyarakat. Ada banyak kasus persekusi yang dialami LGBT, Arus Pelangi mencatat ada 1.860 korban persekusi yang terjadi sejak 2006-2018.

Persekusi ini secara sistemik diproduksi dalam ruang bernegara, beragama, bahkan dalam lingkup pendidikan dan keluarga. Sebagai yang dilahirkan dalam lingkungan heteronormatif, saya merasa cara pandang dan sikap masyarakat kita berkontribusi terhadap banyak stigmatisasi akan keberagaman gender. Kultur masyarakat kita yang heteronormatif membuat keberagaman gender tidak dapat diterima secara utuh. Sementara dogma kaku agama yang dilahirkan atas ekspresi gender maskulin-feminin turut merawat dan berkelindan dengan sistem patriarki, yang berkontribusi atas dominasi kultural ini. Sistem patriarki mempunyai polarisasi sistem yang mengakar dari superioritas laki-laki, dan tumbuh menjadi dominasi dalam segala cara pandang bahkan perilaku.

Diskusi dan aktivitas sosial yang menyoal keberagaman gender kerap kali dilakukan, namun tidak membawa pemahaman yang cukup kuat dimasyarakat terkait keberagaman gender, identitas gender, orientasi seksual, ekspresi gender hingga karakteristik seks. Ketidaktahuan dan bahkan penolakan terhadap pengetahuan adalah ciri mayoritas saat ini dalam memandang LGBT. Namun, ditengah meluasnya stigmatisasi LGBT sebagai suatu penyakit, bukti-bukti ilmiah telah mampu menyebutkan tidak ada korelasi antara LGBT dengan masalah kejiwaan atapun penyakit. Sehingga telaah kita tentang hal ini perlu ditinjau untuk mereduksi kembali cara pandang kita tentang keberagaman gender.

Masyarakat juga perlu mengoreksi cara pandang yang ahistoris tentang keberagaman identitas gender dan orientasi seksual. Cara pandang kita akan sangat menjamin ruang aman, menghentikan stigma dan dikriminasi, persekusi hingga penghinaan yang kerap menghantui kaum LGBT. Bayangkan saja, ditengah gejolak ekonomi dan politik, saudara-saudari kita yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT harus berusaha lebih keras, yakni selain bekerja mereka harus berhadapan dengan situasi dimana tidak adanya penerimaan atas kelompok mereka. Tentu ini masalah yang cukup pelik, ada kesulitan berlapis yang harus dihadapi.

Soedjatmoko Dalam Sudut Pandang Keberagaman Identitas Gender dan Seksualitas

Dalam tulisan Soedjatmoko tentang Ilmu-ilmu kemanusiaan dan masalah pembangunan, ada hal penting yang patut kita petik dari perspektif seorang Soedjatmoko lewat tulisannya. Ia ingin mengingatkan kita tentang bagaimana menggunakan ilmu kemanusiaan sebagai upaya yang manusiawi terhadap sesama, dalam menciptakan intervensi yang anti diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Soedjatmoko kerap mengkritisi pola pembangunan yang diisi oleh penyimpangan-penyimpangan, karena pengabaian akan ilmu-ilmu kemanusiaan. Artinya, mengabaikan ilmu-ilmu kemanusiaan, sama saja dengan mengabaikan pembangunan. Dalam konteks ini, pembangunan dimaksud adalah infrastruktur kemanusiaan yang kokoh, tanpa diskriminasi.

Disisi lain bagi Soedjatmoko, memproyeksikan imajinasi kedalam pengalaman orang dan membangun kesadaran atas kesamaan dan persamaan pengalaman, akan menjadi landasan toleransi dan empati bagi sesama. Dari hal-hal diatas, kita perlu memahami dengan sungguh bahwa senasib, sepenanggungan antar sesama manusia, adalah hal yang mutlak dilakukan untuk melawan egoisme atas apa yang selama ini terjadi. Soedjatmoko ingin memberi kita sebuah suluh tentang pengajaran atas ilmu-ilmu kemanusiaan untuk membangun kemanusiaan itu sendiri. Bagi Soedjatmoko, penyebab diskriminasi, intoleransi terhadap kaum minoritas karena tidak adanya rasa kesamaan dan persamaan akan pengalaman. Kita tidak pernah merasakan mungkin, menjadi LGBT, atau saudara kita yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT, atau anak-anak kita yang mengalami identitas gender yang berbeda. Seharusnya kita merasakan itu sebagai bagian dari naluri antar sesama. Bagaimana perasaan kita, jika itu terjadi pada orang-orang terdekat kita?

Kondisi yang sengaja dibelah menjadi dua hal berbeda, antara mayoritas dan minoritas. Mayoritas yang kompak dan minoritas yang harus tunduk. Normal dan ketidaknormalan, laki-laki dan perempuan. Selayaknya tidak boleh ada kata-kata lain, selain standar yang sudah mengakar, yang selama ini menjelma dalam cara pandang kita terhadap kelompok LGBT. Standar dalam masyarakat inilah, yang membuka jalan bagi pengabaiaan hak minoritas. Itulah sebabnya Soedjatmoko secara kokoh menjelaskan bagaimana penerimaan akan perbedaaan yang lain harus secara penuh empatik dilakukan, sehingga kita tidak kehilangan arah dari pembangunan manusia itu sendiri.

Meredam persekusi, membuka diskusi, membuka lagi lembaran historis kita, membuka kembali catatan-catatan ilmu kemanusiaan kita, dan meredam semua ketegangan iman kita atas nama agama. Kita hidup di negara yang konstitusinya dibangun diatas adab dan kemanusiaan. Lantas mengapa kita mendehumanisasi kemanusiaan itu sendiri? LGBT adalah sesama manusia dari kita, yang berada pada varian identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda. Perbedaan bukan dosa, bukan pula sebuah penyakit, melainkan perbedaan adalah merayakan kebhinekaan, merayakan penghormatan atas HAM dan merayakan kemanusiaan itu sendiri.

Atas nama hak asasi manusia, tulisan Soedjatmoko ingin mengingatkan kita kembali, bahwa kita wajib menghormati perbedaan identitas gender, orientasi seksual yang menjadi pilihan hidup seseorang. Kita tidak perlu bersitegang terhadap perbedaan tersebut. Sama seperti agama, keyakinan adalah hak masing-masing orang. Mari, bersama menghapus stigma, diskriminasi atas pilihan hidup sesama kita, sebab musuh kita adalah sama, yakni dehumanisasi. Lewat kondisi ini, kita berharap negara mengakui hak-hak kelompok LGBT, memberikan akses pendidikan, pekerjaan dan layanan kesehatan yang inklusif, agar pembangunan manusia seperti yang dicatat Soedjatmoko, menjadi sebuah optimisme yang wajib dimaterilkan oleh bangsa ini sebagai jawaban atas pembangunan manusia yang beradab dan penuh toleransi.

“Selamat merayakan keberagaman gender, selamat menciptakan kedamaian dengan sesama.”

Fen Budiman, Sekjen Suluh Perempuan Indonesia

Terkait

Perempuan Pembela HAM, Terdepan Berjuang untuk Keadilan di Tengah Ancaman yang Meningkat

PBB Bersiap Memilih Sekjend Baru, Kepemimpinan Perempuan Jadi Harapan

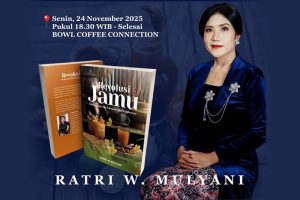

Ratri W. Mulyani Luncurkan Buku Baru, Ungkap Terjadinya Revolusi Industri Jamu