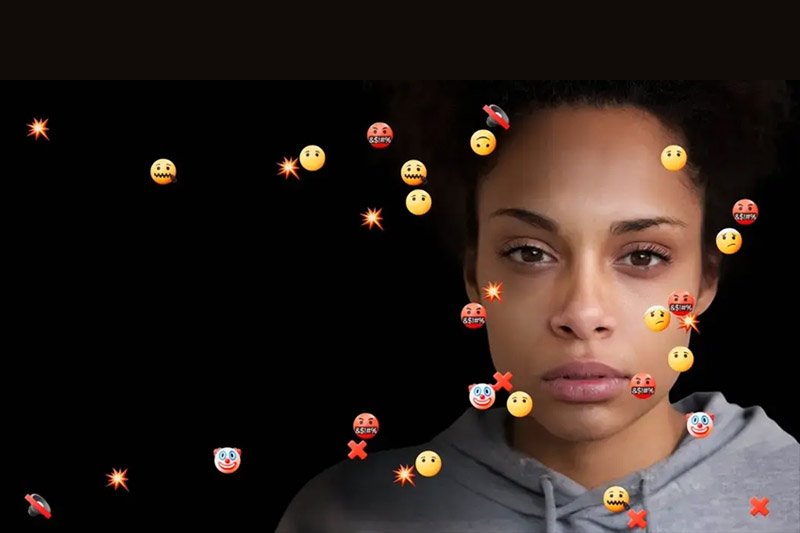

Di era digital yang serba terhubung, jutaan perempuan dan anak perempuan justru menghadapi ancaman baru: kekerasan di ruang daring. Bentuknya beragam, mulai dari pelecehan online, cyberstalking, penyebaran foto atau video tanpa izin, disinformasi, hingga deepfake yang kian mudah dibuat oleh kecerdasan buatan. Semuanya menyasar harga diri, keamanan, dan partisipasi perempuan di ruang publik.

Sayangnya, hampir separuh perempuan dan anak perempuan di dunia masih belum memiliki perlindungan hukum yang memadai. Data Bank Dunia menunjukkan, kurang dari 40 persen negara memiliki aturan yang secara jelas melindungi korban kekerasan digital. Artinya, 1,8 miliar perempuan hidup tanpa jaminan perlindungan hukum ketika mengalami kekerasan berbasis teknologi.

Kekerasan Digital Meninggalkan Luka Nyata

Banyak perempuan yang aktif di ruang publik—baik di dunia politik, media, bisnis, maupun advokasi—mengalami serangan gender, pelecehan terkoordinasi, hingga deepfake yang dibuat untuk mempermalukan mereka. Dalam skala global, 1 dari 4 jurnalis perempuan mengaku pernah menerima ancaman kekerasan fisik atau pembunuhan secara daring.

Direktur Eksekutif UN Women, Sima Bahous, menegaskan bahwa serangan digital tidak berhenti di dunia maya. “Kekerasan daring bertransformasi menjadi ketakutan, pembungkaman, bahkan kekerasan fisik hingga femisida,” ujarnya. Karena itu, sistem hukum harus berkembang seiring kemajuan teknologi agar mampu melindungi perempuan di mana pun mereka berada.

Upaya Global Mulai Bergerak, Tapi Belum Cukup

Meski tantangan besar, perubahan menuju arah positif mulai terlihat. Inggris, Meksiko, Australia, dan Uni Eropa telah mengesahkan undang-undang baru yang lebih tegas terhadap kekerasan digital. Hingga tahun 2025, tercatat 117 negara melakukan langkah penanganan kekerasan digital. Namun upaya ini masih terkotak-kotak, belum mampu menjawab tantangan besar lintas batas yang terjadi di dunia maya.

Untuk mendorong gerakan global, UN Women menyerukan sejumlah langkah strategis:

- Kerja sama internasional agar platform digital dan AI tunduk pada standar keselamatan,

- Dukungan bagi penyintas melalui pendanaan organisasi perempuan,

- Penegakan hukum yang lebih tegas bagi pelaku,

- Reformasi sistem teknologi agar lebih responsif dan berpihak pada keamanan perempuan,

- dan pendidikan literasi digital untuk membangun perubahan budaya.

Indonesia dan Kejahatan Digital Yang Semakin Kompleks

Di Indonesia, ancaman kekerasan berbasis teknologi makin terasa. Melansir Kompas, Head of Programmes UN Women Indonesia, Dwi Yuliawati, menjelaskan bahwa kekerasan digital adalah perpanjangan dari kekerasan offline. Perempuan bukan hanya dirugikan secara psikologis, tetapi juga sosial, politik, hingga finansial.

”Kalau saya boleh berefleksi, kekerasan digital adalah perpanjangan dari kekerasan yang ada di dunia nyata. Kita harus merebut kembali ruang aman bagi perempuan di dunia virtual,” kata Dwi dalam jumpa pers UNiTE to End Digital Violence Against All Women and Girls di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Studi Institute of Development Studies pada 2021 mencatat prevalensi kekerasan digital terhadap perempuan global mencapai 16–58 persen. Kehadiran AI membuat serangannya makin berbahaya dan sulit dilacak. Contohnya, riset Security Hero menunjukkan adanya 95.820 video deepfake di internet pada 2023—melonjak 550 persen dibanding 2019. Sebanyak 98 persen video itu berbentuk pornografi deepfake, dan korbannya hampir seluruhnya perempuan.

Perempuan yang berprofesi sebagai tokoh publik, politisi, aktivis, artis, influencer, hingga perempuan muda usia 15–24 tahun lebih rentan menjadi korban. Konsekuensinya bisa sangat serius: trauma psikologis, kehancuran reputasi, kerugian ekonomi, hingga kematian akibat femisida.

Menurut Dwi, akar masalah kekerasan ini adalah misogini—sentimen kebencian terhadap perempuan—yang kini mendapatkan corong baru di ruang digital. Munculnya komunitas “manosphere”, misalnya, ikut menyebarkan pandangan misoginis yang memperkuat budaya kekerasan berbasis gender.

Tentang Kampanye 16 Hari Aktivisme 2025

Kampanye 16 Hari Aktivisme Melawan Kekerasan Berbasis Gender tahun ini kembali menguatkan perlawanan terhadap kekerasan digital. Kampanye global yang berlangsung dari 25 November hingga 10 Desember ini mendorong:

- penguatan hukum,

- akuntabilitas platform digital,

- investasi dalam literasi digital dan pencegahan,

- serta dukungan berkelanjutan bagi organisasi perempuan yang ada di garis depan perjuangan.

UN Women juga meluncurkan dua perangkat baru bagi pemerintah dan aparat penegak hukum:

- Suplemen Buku Pegangan Legislasi tentang kekerasan berbasis teknologi terhadap perempuan dan anak perempuan,

- dan Panduan Kepolisian untuk penanganan kekerasan berbasis teknologi.

Panduan ini melengkapi buku pedoman sebelumnya untuk memastikan penegakan hukum yang responsif dan berbasis keadilan bagi penyintas.

Selama dunia digital belum aman bagi perempuan dan anak perempuan, kesetaraan sejati masih jauh dari tercapai.(*)

(Sumber : UN Women)

Terkait

Menanti Sistem Upah yang Lebih Adil: Pemerintah Siapkan PP Baru, Buruh Siap Kawal

Mendengarkan Suara Anak, Menjaga Masa Depan Dunia

Indonesia Harus Bebaskan Kedaulatan Pangan dari Cengkeraman Kapitalisme