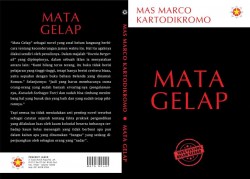

Judul : Mata Gelap

Karya : Mas Marco Kartodikromo

Penyunting : Koesalah Soebagyo Toer

Penerbit : JAKER ( Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat )

Cetakan I : Desember 2015

Tebal : 132 halaman

Tidak menjadi soal, 100 tahun atau 200 tahun sesudah diterbitkan pertama kali, kalau mengenai karya tulis. Karya tulis harus dianggap sebagai prestasi , dan sebagai prestasi dia harus dihargai kapanpun. Begitulah Koesalah Subagyo Toer menyampaikan komentarnya saat diwawancara mengenai “Mata Gelap” yang diterbitkan JAKER.

Novel “ Mata Gelap” adalah karya Mas Marco Kartodikromo, yang terbit pertamakali pada tahun 1914. Tokoh ini, Mas Marco Kartodikromo (1890-1932), merupakan salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia bukan saja wartawan tapi juga aktivis yang turut membentuk jiwa kebangsaan Indonesia awal abad 20. Tulisan-tulisannya yang anti-Belanda dan dengan gaya bahasa yang keluar dari pakem Melayu tinggi Balai Pustaka kerap membuatnya dipenjara oleh rejim kolonial.

Awal keterlibatan Mas Marco dalam pers kala itu, hampir bersamaan dengan tokoh Sang Pemula, julukan yang dipakai Pramoedya Ananta Toer untuk Tirto Adhi Soerjo, perintis jurnalisme Indonesia. Pada tahun 1911 ia sempat bekerja di Medan Prijaji, koran yang diasuh oleh Tirto Adhi Soerjo. Mas Marco juga disebut-sebut sebagai peletak dasar realisme sosialis dalam sejarah sastra Indonesia ketika pada 1914 novel ”Mata Gelap” ini terbit, disusul ”Student Hidjo” (1918), dan “Matahariah” (1919).

Alur kisah dalam “Mata Gelap” sebenarnya sederhana. Konflik yang dihadirkan tidak terlampau kompleks dan jalan ceritanya pun relatif mudah ditangkap dengan sekali baca. Kesulitan, atau keunikan, yang muncul dari karya ini, bagi pembaca yang tidak terbiasa, justru pada penggunaan bahasa “Melayu pasar” yang kadang-kadang dicampur bahasa Belanda. Namun penyunting buku ini, Koesalah Soebagyo Toer, telah bermurah hati menyertakan catatan daftar arti ungkapan lama, bahasa asing (Belanda), homonim, serta bahasa Sunda. Alhasil, bukan saja memudahkan pembaca, namun buku ini sekaligus memberikan pengetahuan baru dalam soal kebahasaan.

Pada bagian awal buku ini berisi cerita tentang seorang pemuda yang dimabuk asmara, dengan latar cerita di kota Semarang pada masa Hindia Belanda.

Subriga adalah pegawai rendah yang bertugas melakukan pekerjaan tulis-menulis (klerk) di sebuah toko. Ia menjalin hubungan dengan seorang perempuan cantik bernama Retna Permata yang merupakan bekas gundik Belanda (Nyai). Mereka mengikat hubungan asmara yang mengisi cerita dalam buku ini. Tiada hari tanpa bertemu di rumah si orang Belanda yang sedang pulang ke negerinya, Retna Permata menjadikan Raden Subriga layaknya suami yang sah.

Hadir juga dalam buku ini seorang lelaki pribumi bernama Amce. Ia sangat tergila-gila pada kecantikan Retna Permata, tapi selalu diabaikan. Usaha Amce untuk memiliki Retna Permata akhirnya melibatkan Pak Truno, seorang lelaki tua yang gemar memancing ikan dipinggir laut sekaligus berperan sebagai dukun. Amce meminta pertolongan Pak Truno untuk dapat menarik hati Retna Permata dengan cara memberinya mantra dukun. Usaha ini gagal karna Retna Permata memiliki cinta yang kuat terhadap Subriga.

Suatu hari, Ratna Permata meminta Subriga agar mereka datang mengunjungi kampung halaman Ratna Permata untuk bertemu orang tuanya sebagai tanda keseriusan cinta Retna kepada Subriga.

Subriga menyimpan banyak rahasia yang tak mampu dijelaskan secara terus terang, bahwa hatinya tak penuh untuk Retna Permata. Walau begitu, Subriga tetap menuruti kengiinan Retna Permata untuk bertemu orangtuanya di Bandung.

Kedatangan Subriga dan Retna Permata disambut hangat oleh orang tua dan adiknya, Retna Purnama. Subriga diperlakukan selayaknya tamu istemewa dan diposisikan sebagai mantu kesayangan. Segala kebutuhannya dilayani oleh budak tuan rumah.

Enam bulan lamanya Subriga tinggal bersama keluarga Ratna Permata. Mereka mengunjungi banyak tempat wisata dan rumah bibinya Retna Permata, hingga memutuskan menginap beberapa hari di situ.

Dalam waktu yang begitu singkat, Subriga menaruh hati kepada Retna Purnama, adik Retna Permata. Kedekatan mereka semakit erat karena pertemuan dan kesempatan untuk menyampaikan hasrat satu sama lain. Retna Purnama dan Subriga menyembunyikan ‘hubungan gelap’ mereka dari Retna Permata. Waktu yang tak diduga, seorang jongos menyampaikan semua apa yang dilihat selama ini kepada Retna Permata.

Di sinilah Mas Marco memunculkan istilah “Mata Gelap” yang menjadi judul novelnya. Istilah “mata gelap” tentu (masih) tidak asing bagi pembaca pada zaman sekarang. Marco mengambil istilah tersebut untuk disematkan pada “hubungan yang tidak patut” antara Subriga dengan adik iparnya, Retna Purnama. Cara Marco menggambarkan hubungan badaniah yang terjadi antara Subriga dan Retna Purnama pun cukup terbuka. Alih-alih sekedar bilang bahwa terjadi hubungan fisik, Marco malah seperti berupaya menarik imajinasi pembaca ke dalam hubungan yang penuh gairah tersebut.

Ada sebuah catatan penting yang bisa saya sampaikan bahwa Mas Marco Kartodikromo telah memberi sengatan tentang kerawanan bahasa dan makna. Roman ini mengingatkan dan mengajak kita untuk mengerti sejarah diskriminasi. Cerita yang barangkali lazim terjadi di tanah Jawa pada masa itu. Hubungan antara asmara, modernisasi yang mulai melanda kaum muda ‘kelas menengah’, dan kuasa uang yang berperan sangat penting.

Bila novel tentang kehidupan Nyai ini kita sandingkan dengan tetralogi “Bumi Manusia” Pramoedya Ananta Toer, dapat ditemukan perbedaan-perbedaan yang cukup mencolok. Sempat disebutkan bahwa Retna Permata sesungguhnya tidak senang menjadi “Nyai” orang Belanda. Tapi bentuk perlawanan yang dikisahkan di sini tidak cukup konfrontatif dan komprehensif dibandingkan apa yang dilakukan Nyai Ontosoroh di Bumi Manusia. Retna Permata hanya ingin lepas dari status “gundik” Belanda dengan cara menikahi Subriga. Kesamaan yang nampak adalah bahwa Retna Permata pandai berbahasa Belanda, dan kelihatannya cukup terpelajar.

Nyai Ontosoroh adalah seorang perempuan tangguh yang berwawasan luas, cerdas, serta ibu yang mampu mengerjakan banyak pekerjaan yang diwarisi oleh suaminya orang Belanda. Sedangkan Retna Permata tidak menunjukkan sifat-sifat tersebut. Malah pada salah satu bagian diceritakan bagaimana Retna Permata masih bermain ceki (sejenis judi) dengan seorang temannya sesama Nyai.

Novel ini tidak hanya menceritakan praktek pergundikan yang dilakukan luas oleh kaum Kolonial. Namun ada pesan lain, seperti dikatakan Koesalah, tentang imbas dari praktek tersebut terhadap kelas menengah kaum pribumi. Mereka yang berstatus gundik Belanda, serta kelas menengah dalam pergaulannya, hidup mewah tanpa berbuat apa-apa untuk ‘bangsanya’ yang tengah diperjuangkan oleh sebagain orang yang sadar. Mereka sekedar meneruskan kesenangan yang meninabobokan semangat. Tergambarkan kondisi sosial perempuan maupun laki-laki pribumi yang mencoba mengubah kehidupan dengan cara menyandingkan diri dengan orang yang memiliki derajat lebih tinggi.

Koesalah dalam pengantarnya menyayangkan tulisan Marco ini sampai kepada kita dalam keadaan tidak utuh dan belum sempurna. Dalam sebuah surat kabar “Doenia Bergerak” pernah dinyatakan cerita Mata Gelap itu terbit dalam empat jilid (bab). Sementara yang sampai kepada kita hanya tiga jilid. Namun sangat mengagumkan, kata Koesalah, bahwa walau cerita ini dimulai dengan jilid 2, “sama sekali tidak terasa goncangannya; cerita seolah memang bermula di situ…”.

Mas Marco menuliskan kisah ini dengan indah, kata-kata puitis bertebaran disana-sini. Dalam kata pengantar, Koesalah sempat mengutip sebuah kritik pedas terhadap buku ini oleh seseorang bernama Tjhoen Tjhioe. Menurutnya (Tjoen Tjioe) buku ini “berderajat rendah “ dan tak layak untuk dibaca. Kritik ini menyusul perang pena panjang yang melibatkan Marco dan Tjoen Tjioe di koran-koran kala itu.

Namun dalam kata pengantar ini juga, Koesalah mencantumkan penjelasan dari Mas Marco sebagai berikut,

“Kami bilang terus terang, itu buku tidak berisi pelajaran yang tinggi-tinggi, tetapi hanya berisi ceritera biasa, yaitu sepadan dengan buku bahasa Belanda yang dinamai: Roman.” Selanjutnya: “Jadi yang harus membacanya cuma orang-orang yang sudah banyak ervaring-nya (pengalamannya, KST) dan sudah bisa timbang menimbang hal yang busuk dan yang baik, dan yang sudah tetap pikirannya.”

Akhirnya, saya bisa katakan bahwa dengan kesederhanaan alur ceritanya, buku ini mampu menimbulkan kesan yang luar biasa. Bukan hanya karena gaya bahasanya yang begitu ‘klasik’, tapi juga gambaran-gambaran cukup terperinci tentang cara berpikir sebagian kelas menengah di era kolonial. Jadi, membaca “Mata Gelap” ini tidak akan menggelapkan mata kita. Sebaliknya, sangat mungkin pembaca akan peroleh pengetahuan baru.

Penulis: Minaria Christyn Natalia, Ketua Umum DPP API-Kartini

( Aksi Perempuan Indonesia Kartini )

Terkait

Surat kepada Perempuan Pembela HAM yang Dipenjara

Perempuan Pembela HAM, Terdepan Berjuang untuk Keadilan di Tengah Ancaman yang Meningkat

PBB Bersiap Memilih Sekjend Baru, Kepemimpinan Perempuan Jadi Harapan